在讲电影前,我先讲一个自己亲身经历过的故事。2011年,我随母亲去北京看病,在医院里,我认识了一个女人,她不是去看病的,她是去当歌星的。她只是为了省钱,晚上睡在医院的过道里而已,但她一无人脉,二无长相,三无身高,总结下来就是,她除了有一副好嗓子之外,什么也没有,尤其是她的皮肤,特别黑。我是从哪里知道她唱的还不错的?是一个大夫说的,顺便说一句,她睡在医院里还有一个目的,就是"堵截"医院里的一名大夫,这名大夫是某个合唱团的成员,她想通过这个大夫进入合唱团,打入北京。

最终,这名大夫被她堵的实在不行,带她去了,回来之后他跟我们说,她唱的挺好,跟领唱差不多,但是……

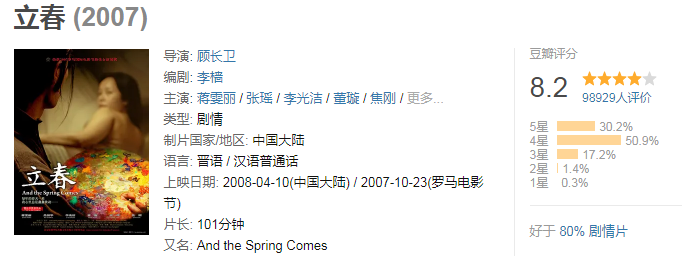

有人说《立春》演的太过,真实的生活里不会出现像王彩玲这样的异类,导演这样做是刻意展现中国社会的阴暗面来讨好国外的评委。

那这个故事又怎么说?

一个从小地方来的年纪稍长的音乐老师,辞职后来到北京,梦想当一名歌星,不凭长相,只拼实力。和王彩玲的经历极其相似。

况且,比较起光亮来说,阴暗更接近真实。

而日常的生活经验也告诉我们,生活的夸张已经远远超过了影视。

可你不要以为这部电影讲述的是艺术,或是艺术的艰辛之路,它跟艺术无关,跟女性不结婚不生孩子都要追求梦想也无关,它讲述的是不被理解的少数人在世俗的口水中无尽的挣扎。

刘慈欣在《三体》的黑暗森林法则里说过,对于不理解的事物,最直接的解决办法就是干掉他。

而人们的口水就是干掉自己不理解的事或人的最直观的表现方法。

何为不理解?

就是与自己不同。

上世纪八十年代的北方,人们敲鼓打叉扭秧歌,而王彩玲却偏偏酷爱歌剧,又生的一副洪亮的嗓子,当她开口演唱时,尽是听不懂的意大利语,周围的人觉得索然无味,便都散了。

王彩玲当众演唱歌剧

在做事上,她就已经在别人的理解范围之外了。

况且她还不甘平庸,梦想是去法国巴黎歌剧院演唱。

连登台的裙子都做好了。

她一边在学校里当音乐老师,一边托人给她弄北京户口。小梦想——中央歌剧院的领唱。

要说不甘平庸,每个人都曾为不甘平庸努力过,在这一点上,大家都是一样的,不一样的是大多数人将自己努力的节点设置为谈婚论嫁之前,只要到了谈婚论嫁的年龄,便会对自己说:算了吧,别折腾了,该成家了。

而王彩玲,她没有节点,她说:等哪天实在不行了,就随便找个人嫁了。

言外之意就是,我会一直努力,一直折腾,到实在折腾不动的时候才会妥协。

在王彩玲的心里,不甘平庸在世俗的生活之上。

这让大多数过上了普通生活的人们又一次感受到了不同,对于不同,人们的态度依然是逞口舌之快——指指点点、说三道四、议论非非。

但那些不堪入耳的话的背后,有连说话人自己都不愿意承认的嫉妒和不甘。他没有坚持下来的事情,别人一直在坚持。

在坚持的路上,王彩玲坚持的越久,越遭人妒忌。

人们对不同于自己的人所表现出来的厌恶,都是基于一种安全感,对自己不熟悉的事都持有一种本能的排外心理,似乎只有大家都变得一样了,这个世界才安全。

包括影片里的胡老师,一个跳芭蕾舞的男人,别人骂他变态、二胰子,说白了就是娘。

在这些不理解甚至不尊重的侮辱的声音之中,他终于崩溃了,采用了一种极端的方式让自己从众人的口水里消失——犯事,坐牢。

这样一来,别人看不见他,他也看不见别人,不相见便不会"被念"。

关于崩溃,王彩玲也崩溃过,以为获得了爱情的她因为丑陋而被嫌弃和羞辱,纵身一跃从高塔上跳了下来。

最后导致的结果是,手臂骨折,脸部擦伤。

本来就丑陋的她,因为脸上的伤疤更丑了。

被她相中的男人名叫黄四宝,一个喜欢画画,但考了几次也考不上北京的男人。最后他去了一趟深圳回来,体会了一下市场经济,便抛弃了画画这门艺术。

黄四宝说王彩玲qj了他

当然,并不是所有的人都对王彩玲趋之若鹜,她的邻居小张老师就把王彩玲当成自己的朋友。

小张老师长相漂亮,与丑陋的王彩玲比起来,一个天上,一个地下。与其说小张在意的是王彩玲这个朋友,不如说她在乎的是王彩玲这块背景墙,背景墙越暗淡,她就越发光鲜亮丽。

不仅在长相上亮丽,生活上也是。

王彩玲一个人被人诟病的孤寂的生活恰恰反衬了小张和她老公的幸福美满的婚姻生活。

用一句话说:你过得比我惨,我即使再糟糕也有安慰。

尽管电影里,小张的老公最终卷走了家里所有的钱,但现实生活中像小张这样的人大多不会得到惩罚,反而是作为背景墙的人,越来越自卑。

导演顾长卫这样的安排是出于对王彩玲的一丝慰藉,也是一个转折点,王彩玲从此刻开始便意识到了自己内心防线的崩塌。

人们对王彩玲的态度已近于歧视,小张对王彩玲的态度也是在此基础之上诞生出来的优越感。

有这样一句话,这个世界上假如没有人种歧视,性别歧视,职业歧视,学历歧视等一系列我们能列举出来的歧视,也还是会诞生出其他的歧视来,说不定还会有长发人对短发人的歧视。

人总是在想方设法的寻找自己优越于其他人的特质来。

就像一些研究学家总想要证明人类与其他生物在本质上是不一样的。

王彩玲最吃亏的就是她的长相。当她站在北京艺术剧院的人事部面前时,就已经被婉拒了,对方称,目前不招人。

王彩玲不甘心,自顾自的唱了一段。可人事部的说,你的水平我知道,你去年就来过了。

透露出人事部对王彩玲的印象其实是蛮深刻的,原因只可能是:王彩玲长相丑陋,唱声却优美。

因为一个既没长相又没音乐天赋的人是不会引起关注的,对于一个从事歌剧的艺术剧院来说,歌声永远都是开门锁,其次才是长相。

王彩玲输给了"外貌协会"的艺术标准。

王彩玲面试时自顾自的唱起了歌剧

王彩玲的妥协是从父母这里开始的,在那样一个无法接受新事物的小地方,不仅是她自己要承受别人投递过来的白眼,连带父母也同样艰难。

再加上她打点北京户口的钱也被别人骗走了。

但如她对自己的追求者周瑜说的那样:我是宁吃鲜桃一口,也不要烂杏一筐。

在那个小地方,如果没人能理解自己,那我就宁愿独身,就是我们常说的,不将就。

王彩玲的妥协方式是领养了一个福利院的女孩,这个女孩和她一样,在别人都向同一个方向奔跑时,她却没有从众。她们都是"不一样"的少数人。

当她把女孩领到植物人的父亲的面前时,父亲流下了两行放心的眼泪。

不管对错,为人父母只图儿女平安,没有任何一对父母是愿意看见自己的孩子站在众人的对立面的。

只要和大家一样,父母就放心了,大家伙也都放心了,这样一来,王彩玲就被接纳了,就像电影《西西里的美丽传说》那样,和大家一样过上普通的生活,站在大多数人的一方,所有的爱恨纠葛都会烟消云散。

电影全程采用的都是北方地区的方言,有人把这部电影当成喜剧来看,或许他和小张老师一样,都是在用王彩玲的悲惨经历来安慰自己那落魄的生活。

电影讲述的虽然是上世纪八十年代的社会现状,可放在今天,重新审视,有过之而无不及。

《三体》里有这样一段话:

一个大人和一个小孩儿站在死于武斗的红卫兵墓前,那孩子问大人:他们是烈士吗?大人说不是;孩子又问:他们是敌人吗?大人说也不是;孩子再问:那他们是什么?大人说:是历史。

从另一个角度说,《立春》里的王彩玲、胡老师就是我们的先驱,他们消失在历史的长河之中,可我们从历史中学会了什么?

答案是,至今什么也没学会。

如果说因为人性,理解别人始终无法做到,那尊重呢?

父母不尊重孩子的爱好,一定要与别人一样考学,社会不尊重选择不结婚的人,也不尊重选择丁克的人,更不尊重为了梦想宁愿食不果腹的人……

而社会是我们的组合体,我们每个人都是社会的一部分。

其实大到多数人和少数人,小到人与人,每个人都经历过不被理解的时刻。

相对于说王彩玲是悲惨的,我更支持王彩玲是幸福的这一说法,尽可能的追求,努力过,就够了,即使妥协,也是自己心甘情愿的妥协,而不是用别人规定的世俗节点来结束自己的追逐。

最后补充:迟钝的我,整个电影看完了,竟没发现,王彩玲的扮演者竟然是蒋雯丽 ,大家看……

蒋雯丽为变丑演王彩玲,增肥30斤

图片来源网络,侵权必删。原创不易,侵权必究。欢迎关注小月~