电影创作者同时也是受创的主体,即受害者。

为了疗愈创伤,电影的创作者需要直面创伤体验,战胜内心的恐惧。

在构思情节过程中再现创伤经历,在拍摄实施过程中解构创伤记忆,并通过一系列的影像表达手法,对人物的精神世界进行重塑,达到有效的精神疗愈。

实现创伤理论体系中从记忆到再现,从再现到复原的过程。

因此,电影创作的过程即疗愈创伤的过程。

电影人直面痛苦的创伤经验,呈现出区别于过往自我或前人经验的银幕形态,构建出直觉式的创伤叙事和伤痕影像,创伤的疗愈就已经开始了。

日本电影与创伤回溯

探讨创伤叙事,需要先了解具体的创伤事件,从而深入研究其叙述策略的建构。

自古以来,日本就是一个“多灾多难”的民族,身处与亚欧板块和太平洋板块的交界地带的“岛国”地形使其成为地震、海啸的频发之地。

自然界的威胁、神道教的引入、“物哀”的美学追求,共同催生而来“生如夏花,死如秋叶”的日本民族传统生死观念,并成为这片土地的文化基因之一。

然而近代以来,“崇尚死亡”的武士道精神被军国主义统治者所扭曲利用,与日本 20 世纪不断强化的对外扩张的“国策”紧密联系在一起。

日本电影中的创伤事件可以归结为三个模式:战争、社会问题、自然灾害。

首先,以大岛渚、吉田喜重和筱田正浩为代表的“战后一代”新浪潮导演,他们在青少年时期曾经历过二战,是战争的亲历者,强烈的创伤后应激综合症在他们的电影中得到反复的体现。

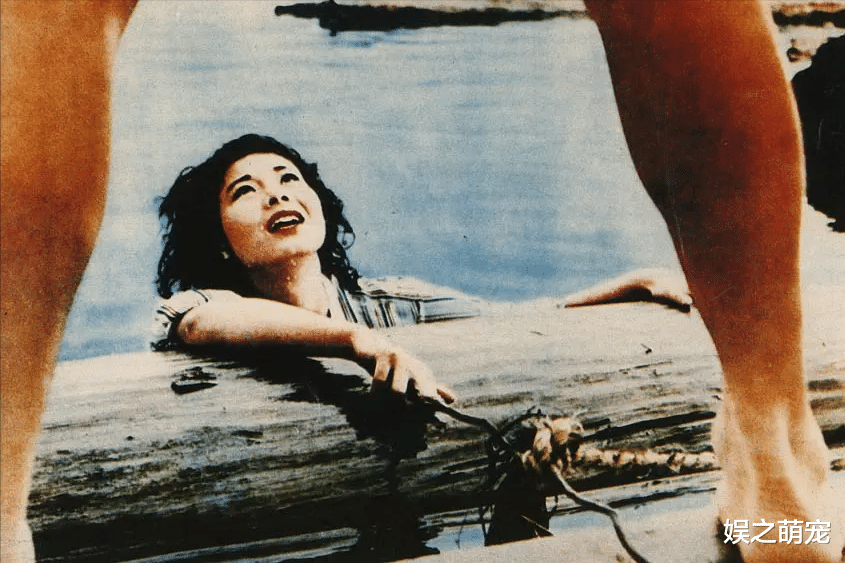

如大岛渚在《青春残酷物语》中刻画出战后一代日本青年的缩影,国家理想的破灭致使青年人被迫背负着沉重的历史记忆,就连本应该美好的青春年华在物欲横流和人情冷漠的社会环境下也被迫变得残酷且压抑。

筱田正浩和吉田喜重则分别在《少年时代》和《镜中的女人》中用客观残酷的影像叙述了战争对人类个体的身心摧残,并将这种持续性的创伤,从个体转向集体,从而构建出一幅真实的战后日本的社会群像。

受到 90年代泡沫经济的影响,日本经济大倒退,不少日本电影人也在影像中反思物欲横流、混乱浮躁的社会乱象。

岩井俊二在《燕尾蝶》中,构建一个虚拟的城市“钱都”,在这个城市中的居民都携带着与生俱来的精神创伤麻木存活,追逐金钱成为唯一活下去的梦想和理由。

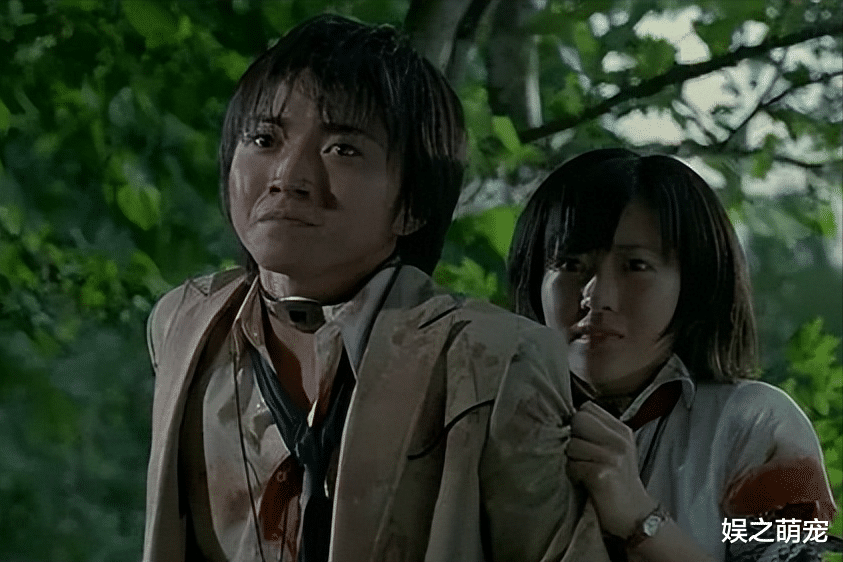

深作欣二在《大逃杀》中就构建了一个经济萧条的未来社会,国家出台法律强迫“不良少年”从自相残杀之中感受生存的意义,从而达到“改良青少年劣根性”的目的。

《大逃杀》中用极端且暴力的电影语言,暴露出集体性创伤所导致的社会性伦理异化的事实。

最后,相较于战争和犯罪、经济危机等“人为”的创伤事件,自然灾害是难以预测、无力抵抗的,受创的人类与加害方“自然界”并处于不平等的状态。

而作为岛国的日本,本就与地震相伴共生,是刻在日本民族骨髓中的伤痕印记。

电影《濑户内月光小夜曲》便以 1995年阪神大地震作为文本叙述的背景,筱田正浩导演将地震的场面真实地呈现在观众面前,并将灾难现实与二战记忆所勾连,角色因地震唤回了二战时的悲痛记忆,从中突出创伤体验的共性和持久性。

创伤是日本电影里无法回避的话题,可无论是哪一种创伤事件、哪一个年代的创伤记忆,日本导演都能够通过电影将个体性创伤传递给观者。

观者在观看时唤回创伤记忆,从而在认同中将个体性创伤转化为集体性创伤。

新生代导演的 3·11 创伤表达

日本文化学者曾总结:“日本文化形态是由植物美学支撑的”,“对日本人来说,自然就是神,生活如果没有神,就没有自然,也就不能成为生活。”

创伤事件中,战争与社会问题扎根于日本的传统文化,而自然灾害则是这种文化基石的成因之一。

而 3·11 却不仅仅只是一场大地震,地震伴随而来的福岛核泄漏事故使核电站附近无法生存居住,当地民众不得不远走他乡避难。

放射性物质的扩散给整个日本社会带来了深刻的影响,人们开始重新思考原子发电的合理性与危险性,日本各地反对原子发电的集会运动逐渐高涨。

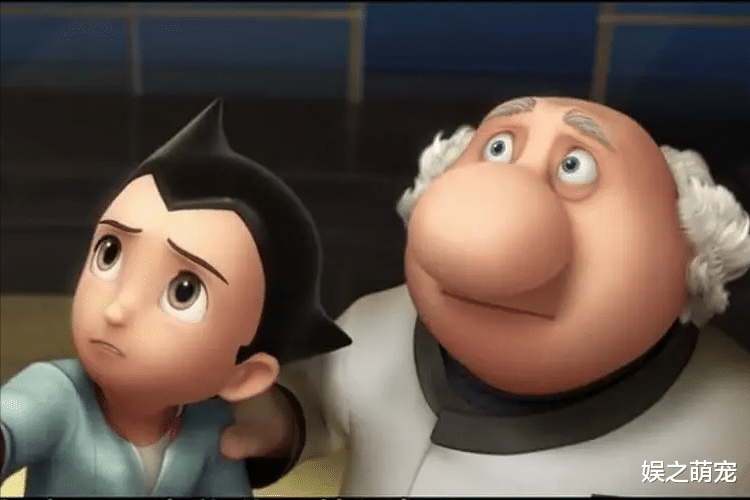

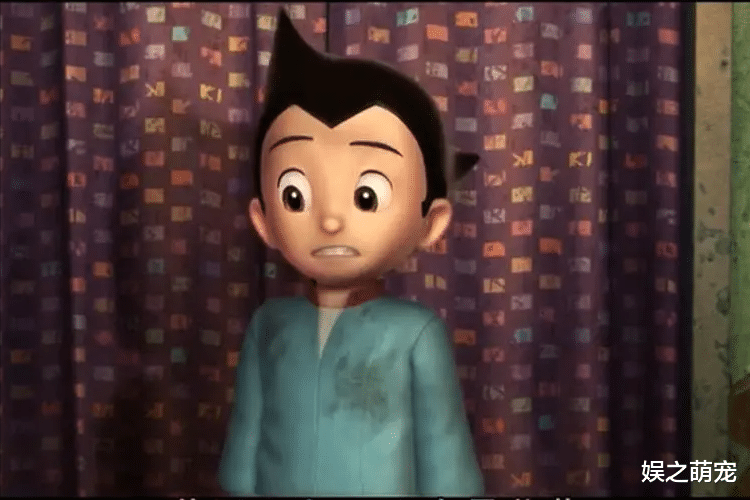

动画《阿童木》中用原子核能创造了一个安全国度的神话,《哥斯拉》则是核电站的反面映射,3·11 地震后,“《哥斯拉》与《阿童木》的世纪对决”掀起了日本关于原子核能安全性讨论的全新视角,由 3·11 引发的原发事故,意味着日本原子发电的“安全神话”的崩塌。

作为日本有记载以来震级最高的地震,3·11大地震与海啸及核电站泄漏等自然因素及“人类行为”的共同的作用下,给工业化极度发达的当代日本社会所带来的创伤体验是深刻且悲怆的。

平静而美好的生活顷刻间被摧毁,极端的无常感扣问着日本人的人生观、价值观、生死观,人生的价值与意义等成为日本人随时自问的问题。

这些问题反映在电影上就随之诞生了一系列以震灾及其衍生灾难为叙事题材或者背景的作品与讨论。

2011 年问世的森达也所导演的纪录片《311》和藤原敏史导演的纪录片《无人地带》皆对灾难惨状进行了真实记录,而寺岸幸执导的《啊!荒野》、岩井俊二的《瑞普·凡·温克尔的新娘》等影片则都以 3·11 震灾作为故事背景。

这些作品依附“后 3·11 时代”的社会景观下呈现出满腹伤痕的电影文本和视听呈现,而这也导演自身 2011 前的电影创作划分出一道鲜明区隔,同时在吸取前辈导演的灾难表现手段的同时,展现出青年一代气质的创作视角。

基于这批导演 3·11 东日本大地震之后的作品,本文以创伤理论的视角切入,认为其在 3·11 创伤体验的银幕呈现上,具有一些相当的共通性和创作趋向。

以下将其分为个体/群体、空间/时间两个部分进行概括:一是新生代导演们普遍选择将视角对准灾后的个体创伤,以直接的/隐喻方式把“后 3·11 症候”融汇在电影文本之中。

通过极力淡化的故事情节和戏剧冲突,将创伤后的民族面貌真实呈现在观众眼中,从而从个体性创伤汇聚集体性创伤,为此呈现一场大规模的后灾难社会群像。

如滨口龙介在 3·11 震灾之后与导演酒井耕共同拍摄了东北纪录片三部曲,单纯的用摄影机去聆听与观察那些因震灾失去友人的受灾者,用“对话式的口述”理性地记录震灾之后,创伤个体的记忆和情感。

深田晃司则是将 3·11 若隐若现地置于在他所有的“电影寓言”中,讲述末世的《再见》、印尼海啸的《奔向大海》……

这些电影无一不描写着灾难的存在,却又将其纳入日常生活的表达。影片主体因此始终处于陌生感和恐惧感的自我困境之中,难以寻求认同和解脱。

我们同样可以从石井裕也《夜空总有最大密度的蓝色》和三宅唱《你的鸟儿会唱歌》中都市年轻男女的麻木与虚无中观察 3·11 后“颓废的那一代”。

二是对后 3·11 的“非稳定时空”进行主观性的重构叙事,以“极端的影像空间”和“意识流的时间碎片”重新审视 3·11 创伤体验。

在新生代导演群体的创作中,有许多相近且极富代表性的空间/时间建构,如《夜以继日》中,滨口龙介在描写医院/家宅等场景时,用冷色调和极少的自然光去呈现不安与绝望,用摇晃不止的镜头表现对未知的恐惧,唤起观众对于 3·11 地震的创伤记忆。

这种表达特定空间的手法也常见于深田晃司的《侧颜》、《再见》等作品之中;石井裕也《夜空总有最大密度的蓝色》类似于三宅唱《你的鸟儿会唱歌》中,无所适从的年轻男女在虚无的浑浑噩噩。

叙事时间在过去、现在、未来之中无缝切换,被创伤唤起的梦境、回忆和闪回的穿插交错,使电影时间被模糊与抽象化。