约瑟夫·坎贝尔的英雄之旅理论已经诞生半个世纪之久,但是对于当代体育电影的研究而言,仍然有很多值得挖掘的地方。

当我们再次审视新时代的体育电影时会发现,其建构了依据民族精神、文化体征和社会问题意识生成的本土语法。

更新着“美国梦”与“个人英雄主义”这两种传统价值观念的理解。

在好莱坞强劲的商业力量支持下,美国电影不再满足于对电影票房的掠夺,而是想进一步制霸电影市场的话语权,奥斯卡金像奖应运而生。

一年一度的奥斯卡金像奖评选不仅仅作为美国电影的“晴雨表”,也在无声地“言说”美国的意识形态。

对于青少年而言,体育运动不仅是一种强身健体、休闲娱乐的兴趣爱好。

更重要的是拥有出色的竞技成绩意味着能去名校读大学、拿到奖学金,毕业后步入社会发展也颇具优势。

而对于已经成为职业运动员的人而言,竞技成绩突出意味着可以去更高水平的俱乐部、参加更高水平的比赛、获得更高的薪水,跻身成为名利双收的成功人士。

这两点也反映在21世纪的奥斯卡体育电影中。

电影《弱点》中的麦克奥赫就是因为其在高中橄榄球校队中突出的表现,被多个美国高校争相“抢夺”,最后被密西西比大学录取。

电影《勇士》中的布兰登所参加的斯巴达拳击赛的冠军奖金髙达500万美元,能够帮助他还清所有债务。

因此参与体育运动、成为职业运动员也被当代美国人视为提升社会地位、改善生活水平和实现“美国梦”的最佳渠道之一。

而美国主流意识形态的本质是以美国的白人男性文化为中心的中产阶级的意识形态。

美国中产阶级作为推动美国社会发展的重要力量,以其复杂的构成元素、庞大的规模、压倒性的数量与广泛的分布范围等特点。

在不断创造社会财富的同时,也把他们自己所奉行与秉承的思想观念和意识形态发展成为美国社会的主流意识形态。

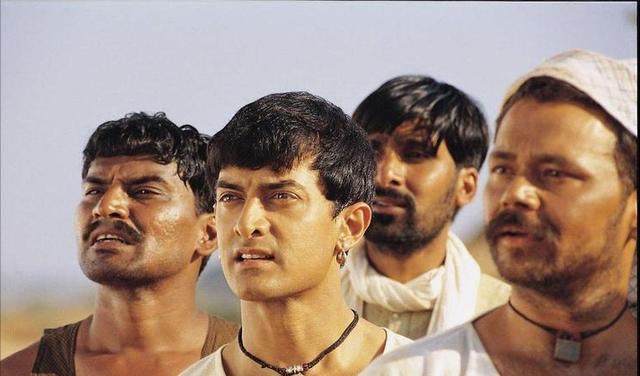

在众多奥斯卡提名的体育电影中,除《印度往事》和《成事在人》外,均讲述的是发生在美国本土的故事。

其中大部分影片向世界观影者展示了美国人民的中产阶级的生活。

例如《奎迪》、《勇士》、《弱点》等,不仅让世界人从电影中看到了美国体育文化,也在无形中宣扬了诸如美国梦和个人英雄主义等“美国精神”。

这些电影所传达的“美国精神”实际就是美国社会意识形态的表现形式,能够真实地反映美国民众的心理诉求。

这种“美国精神”通过美国的电影、体育、商品等物质或物质形式被一代又一代地继承和发扬,成为美利坚民族约定俗成的一种价值观。

美国梦脱胎于美国精神,最早出现在20世纪30年代由历史学家詹姆斯·特拉斯洛·亚当斯撰写的著作《美国史诗》中。

人们必须通过自己的勤奋工作,凭借勇气、创意和决心,独立自主的获得财富,取得成功,而非依赖于特定的社会。

纵观美国的建国史和发展史,正是因为有着一群相信美国梦并且愿意为之努力奋斗的人。

才将美国的经济实力、科技实力、军事实力提升上来,最终使得美国成为世界上最强大的国家。

但由于美国社会的贫富阶层差距较大,留给底层民众和普通民众上升的渠道极少,因而从事竞技体育运动、成为职业体育运动员被视为是实现美国梦的最佳渠道之一。

美国社会学者在《今日美国人:种族、民族和文化》中指出:

美国人观念的核心是坚信继承的家业和出身,远不如一个人为自己选择的目标以及为此付出的努力重要。

体育文化反映了美国文化的主流,为社会大多数成员所信奉,且能在美国社会的习俗中找到,已被灌输了与美国梦一致的内涵。

既然美国梦强调的是靠个人奋斗换来美好生活,那么21世纪的奥斯卡体育电影在构建美国梦时必然也要突出这一点。

从体育电影的英雄成长叙事情节设置的研究与分析时,我们己经发现体育电影将英雄所处的“原”世界设定成梦想、资源荒芜的地方。

这便是为构建美国梦做好前期的铺垫·,英雄在启程后所遇到的各种艰难险阻,则正好对应了美国梦中的“个人奋斗”;

英雄在第三阶段取得成功的圆满结局则对应了“美好生活”。

这便是21世纪奥斯卡体育电影在观众们心中植入“美国梦”的全过程,赋予了人们一种信念:

在21世纪的美国,糟糕的出身并不能代表所有,无论来自哪个阶级,每个人都有通过奋斗逆袭成功的可能。

如《印度往事》中的拉凡就是从一个受压迫的普通村民,在板球比赛种打败英军统领,成为了解放全村的英雄。

但我们注意到这15部电影并非都是合家欢式的圆满结局,以失败甚至死亡为结束的电影不占少数,如《百万美元宝贝》。

电影在前半段讲述了一个经典的美国梦的故事:麦琪靠着自己拳击挣来的钱买下了自己心仪已久的房子,再也不用过之前穷困潦倒的生活了。

就当她以为一切都会按着预期的那样顺利的进行下去,生活会变得越来越好时,现实却给了她最惨痛的一击,击碎了她所拥有的一切。

瘫痪的麦琪甚至比以前还糟糕一-至少那时她还有健康的身体。

最终麦琪在法兰基的帮助下离开了人世,而同她一起离去的还有她夭折的美国梦。

电影看似在弘扬美国梦,实际则用麦琪的悲剧诉说当下美国底层人民所陷入的两难困境:

不成功,则一生都是一个一贫如洗的女服务员;成功,则人生之路就变得极为凶险,其代价可能是生命,这种悲剧结局与进入21世纪以来美国梦的消解离不开关系。

厄尔·威索在《新阶级社会,美国梦的终结·》一书中表示尽管当下仍有很多人相信美国梦,但也存在少部分人开始质疑美国梦。

追求经济富裕和上层社会阶级的美国梦与厄尔所说的新阶级体系的“冰山”是对立的,他在书中提到当下美国的新阶级体系就像一座冰山。

不仅包括显性和隐性的不平等,甚至还包括大量被部分隐藏甚至被雪藏的成分,比如大量的结构化的阶级不平等。

这种“隐喻”使人们意识到,美国社会中存在文化理想和与美国阶级制度相关的社会现实之间潜在的紧张关系。

美国梦代表了一种可以被广泛共享的文化理想—大多数美国人相信通过个人努力就能改变社会阶级的机会是真实存在的。

然而,“冰山”揭露了当下美国社会的现实一一新社会阶级中仅仅暴露了“冰山一角”的隐藏成分和日益加剧的不平等将美国梦击碎,碾成粉末。

这些残酷的现实贯穿于当下的美国的社会,使得美国人对美好生活的期望和改变人生的机遇化为泡沫。

当美国梦激发出乐观主义以及对光明未来的憧憬时,藏匿于“冰山”下的不平等却也在侵蚀着美国梦。

21世纪的奥斯卡体育电影通过人物的失败结局来反应被侵蚀的美国梦,观众能从不同程度地感受到美国梦背后阶层固有的不公平,以及机会公平的假象等。

在《我,花样女王》中,尽管托尼亚是当时全美国唯一一个能做出三周半跳的花滑选手,但她仍然受到来自同行的鄙视。

当她质问裁判不公正的评分时,裁判不屑地上下打量着她,言语满是鄙夷:“也许你没有自己想象中那么优秀,换换其他运动看看吧”。

托尼亚的教练在赛后安慰她道:如果你穿像样点,或许分数会好点。

托尼亚一直不明白为什么自己的技术这么过硬,却始终得不到高分。

直到有一位裁判对他说出了真相:“从来就不止是滑冰,我会否认我说过这些话,但你从来不是我们想要树立的形象”。

托尼亚的高超技术,十几年如一日的努力都比不过一件价值不菲的比赛服、一个完美的外在形象重要。

而她在片中的对手南希从小过着养尊处优的生活,不像托尼亚还需要打零工来支撑自己的生活和训练。

她拥有自己的冰场,不需要像托尼亚一样去公共冰场练习。

而电影的最后,站在领奖台上的是南希,而托尼亚只能是站在一旁默默哭泣的失败者。

电影用托尼亚的故事告诉观众这样一个事实,即便强如塔尼婭,在注重家庭出身和个人形象的花样滑冰领域也无法获得成功。

而南希因为良好的出身和优越的外在形象,即便技能远远不及托尼亚,仍然成为官方扶持的“美国梦”代言人。

而花样滑冰的赛场就如同当下的美国社会,即使有严格的赛制和规定,这种表面公平下的潜规则和社会阶层的差距一直存在。