当年,大概是上初中一二年级,学校组织看露天电影。

我们还未成熟,不懂爱与被爱,却看了一部爱情片。

同学们多是抱着凑热闹的心态去看的,于内容部分记得都不大深切。

后来,带着对当年中学时代的美好回忆,回过头二刷了这部影片。

影片中的爱情故事简单而又唯美,背景音乐与整部影片的契合度很高,让人感觉音乐和电影是融为一体的。

直到那时候,才知道影片中的“我”的扮演者是孙红雷。

电影拍之前,张艺谋曾这样跟孙红雷说:

如果观众看完电影,记住了你是谁,那么你的出演就是失败的。

章子怡所饰演的女主角,笑容明快又阳光。

她穿着红棉袄,任两条玲珑的小辫儿在背后甩来甩去。

她在山间奔跑的背影,与大自然融为一体,是那样地矫健又朴实无华。

那笑容俏皮地钻进每一个观众的心里,然后扎了根儿。

这就是《我的父亲母亲》的魅力。

那种朴素的乡村味儿,如今很难再寻觅到了。

而不差钱的我们,在各种优越的拍摄条件下,再也拍不出这种感觉的电影了。

—01—

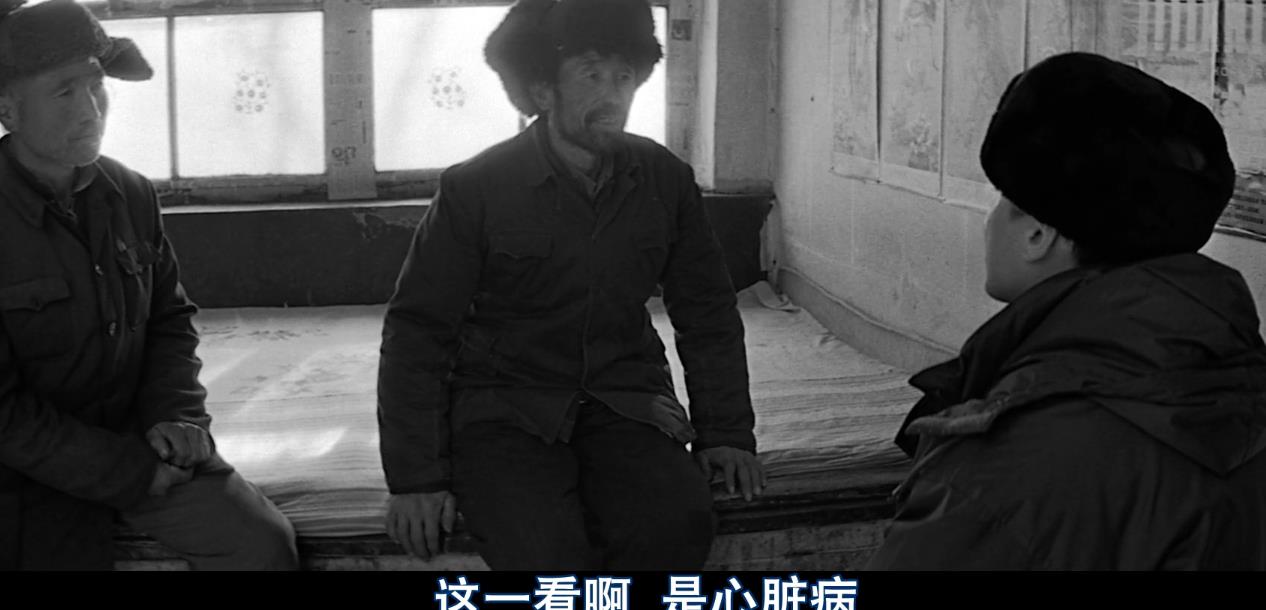

故事发生在一个寒冷的冬天。

一辆吉普车,自乡间小道上疾驰而来。

车里坐着的是,最容易被人忽略的“我”——骆玉生。

他面色凝重,父亲离去得突然,连最后一面都没见上。

父亲是一名下乡的知青,在山村里教书,一教就是一辈子。

这些年来,学校在岁月的摧残中,变得破败起来。

翻修新教室,让学生有更好的学习环境,是父亲生前未了的心愿。

在去世前的一天,他还忙着筹钱东奔西走。

在筹钱的途中,遇上恶劣天气,感染了风寒,引发心脏病去世。

骆玉生得到父亲去世的消息后,回家处理丧事。

本来很简单的一件事,做起来却有些棘手。

父亲在县医院去世之后,村长本打算张罗着,用拖拉机把父亲给拉回来。

可母亲却不同意,坚持一定要让人把父亲抬回来。

骆玉生回家之后,看到了坐在小学门口儿的母亲。

父亲去世之后,母亲就一直守在那里。

即使天气很冷,她也不愿离开。

见到儿子后,母亲像决堤的海,哭得不能自已。

回家之后,母亲让玉生搬出了织布机。

她要亲自为父亲织一块儿挡棺布。

四十多年前,她为学校织红,

四十年后,再为父亲织白。

这台织布机,见证了父亲与母亲的爱情。

玉生心疼母亲,说去供销社买一块儿。

可母亲的执拗又来了。

母亲担心影响到儿子睡觉,便让玉生到父亲的书房里睡。

而她自己准备熬一个通宵,一定把布给织出来。

玉生有些不解,但当他来到父亲的书房,看到父亲屋子里,和母亲结婚时的合影,心中的所有不解,一下子明朗了起来。

—02—

40多年前,母亲18岁,外婆唤她的名字“招娣”。

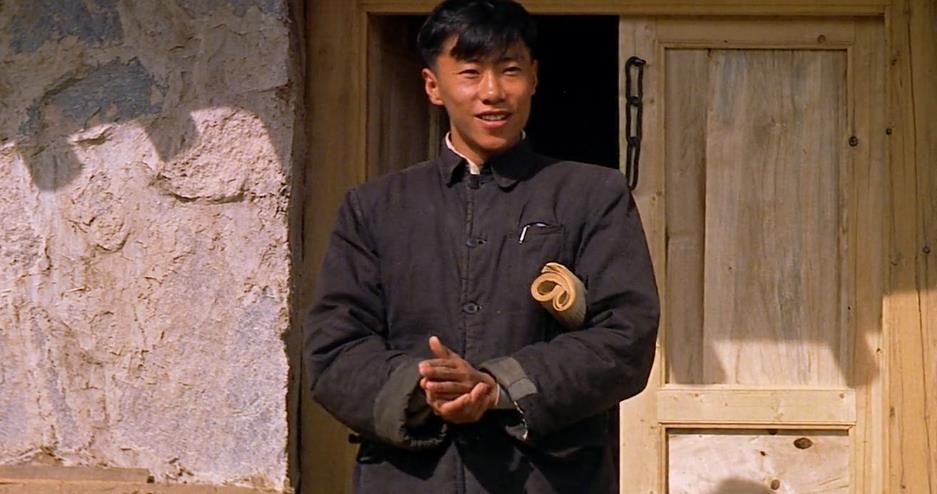

父亲名叫骆长余,大概20岁左右的年纪,是从县里来的教书先生。

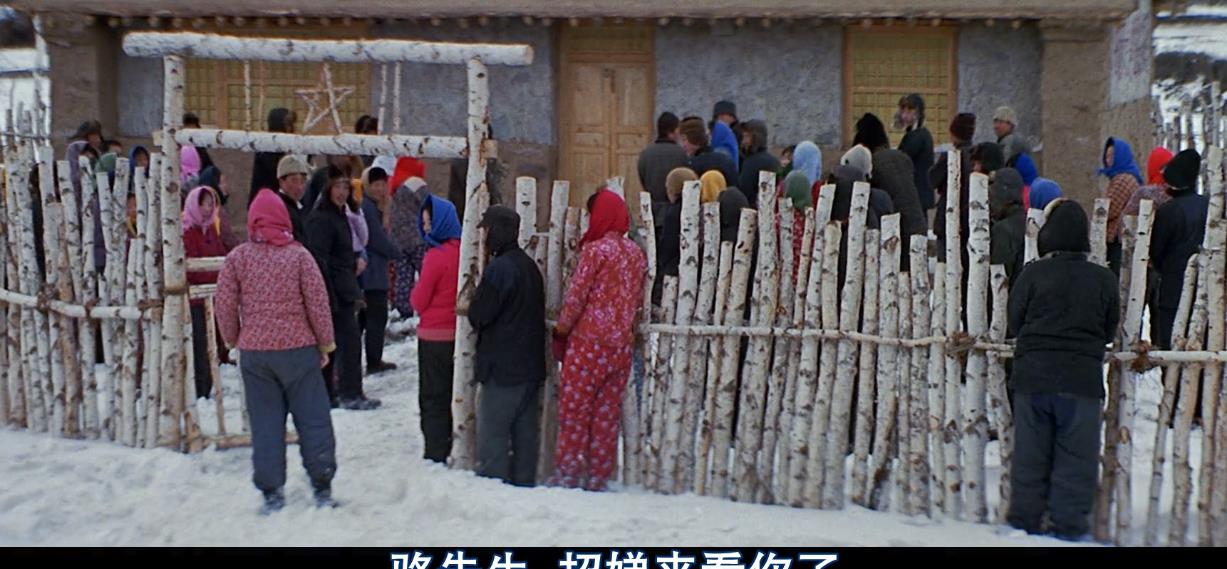

骆长余在乡民的热情欢迎中,乘坐着马车风尘仆仆赶来。

这是一座闭塞的,条件落后的村子。

教书先生的出现,像是一缕阳光一般,照亮了村子里的角角落落。

他给村子带来了希望。

骆长余在人群中显得英俊挺拔,又不失儒雅。

那一天,招娣像所有看热闹的人一样,聚集在村头,一睹教书先生的风采。

在错综交织的眼光中,招娣与骆长余有了短暂的目光交接。

就是这短暂的一瞬,让这对儿年轻人结下了不解之缘。

爱情就是这样简单明了,有时候只需要一个眼神,就确定了彼此。

招娣和母亲相依为命。

母亲双目失明,但心却像明镜儿似的。

随着新老师的到来,村儿里开始张罗着盖学校。

按照当地的习俗,学校的梁上要挂一块红布,寓意着好的兆头。

而织这块红布的,必须是村儿里最漂亮的姑娘。

招娣是无可争议的村花,“织红”的任务自然落到了她的身上。

因为对骆长余一见倾情,招娣织红时格外用心。

骆长余刚到村儿里,就融入群众,和大伙儿一起忙着盖学校。

那时候,村里都有讲究,到了午饭时间,每家每户都要准备好饭菜,给劳力们吃,老百姓们管这个叫“吃公饭”。

因为没有事先约定好,所以到了饭点大家端起碗来便吃,到头来谁也不知道吃了谁做的饭。

这可急坏了招娣。

招娣无论做啥都十分用心,特别是做公饭,她从不对付。

因为她觉得,自己做的饭,骆长余是一定有机会吃到的。所以,每次她都带着浓浓的爱意,变着花样儿挑最拿手的做。

为了尽可能让心仪之人,吃上自己做的饭菜,她会特意用青花瓷碗装好。

青花瓷碗又大又醒目,招娣每一次去送饭,都放在最显眼的位置。

她期盼着,骆长余能吃上一口自己做的饭,哪怕一次也好。

其实这种概率很小,招娣不过是为了安慰自己而已。而她之所以这么做,终究还是发自内心的,对骆长余的爱。

爱情绝对有着一种人们看不着摸不到的魔力,这种魔力让身陷其中的人,变得混沌痴傻,自己却又浑然不觉。

为了能接近骆长余,哪怕是多看一眼,招娣想尽了各种办法。

村儿里一共有两口井,村民们一般都会到离家近的那口井打水喝。

自从骆长余来了之后,招娣每天会绕远儿,去离家远的那一口井打水。

因为那口井,离学校很近,只要去挑一次水,就能远远的瞧上一眼心上人。

不久之后,在大伙儿的努力下,学校终于建好了。

招娣织的那块红,也被挂在了房梁最显眼的位置上。

那块儿红,凝聚着她的心血,也寄托着她的满满的爱。

开学的日子到了,骆长余的读书声,像歌声般传遍四周,让整个村子都变得有了生机。

村民们觉得新鲜,纷纷跑到学校里听课。

这群人中,当然包括招娣。

她翘首顾盼,侧耳倾听。

微风拂过她的脸颊,撩拨着她耳畔的青丝。

多么美丽的姑娘!

骆长余的声音,伴随着清风,闯到他的耳朵里,撞破了少女的心怀。

几天之后,村民们最初的那种新鲜感消失了,去学校听课的人越来越少。

最后风雨无阻听课的,只剩下招娣一人。

而她这一听,便是四十多年。

她觉得骆长余的读书声,是这世上最好听的声音。

—03—

骆长余到村里有一段时间了,但招娣没有跟他打过一次招呼。

为了能尽早和骆长余相识,招娣准备制造一场偶遇。

她知道, 每天放学,骆长余都会送几个路远的学生回家。

那个秋天,枯萎的杂草,漫山的灌木,以及壮硕的白桦树,都染成了金黄色。

她在学校的小道旁,看着骆长余和一群同学,由远及近。

可她始终没有勇气,不敢现身与心上人见面。

日复一日,重复着同样的事情。

每次看到骆长余从眼前一晃而过,她像个无能为力的孩子。

直到一天,她鼓足了勇气,豁出去一回,成功邂逅。

那一天,她心花怒放,高兴的样子依旧像个孩子。

连走路的样子,都透着一股羞涩的可爱。

看似平凡的一次擦肩而过,招娣却在私下里,练习了一次又一次。

而骆长余看到招娣的那一刻,又何尝不是心潮澎湃?

骆长余像招娣一样,第一次眼神碰撞以后,对方的身影便在他脑海里,挥之不去了。

可他故作平静,像往常一样,波澜不惊。

两个人在彼此的“伪装”里,窃喜、忐忑。

有了这次的“偶遇”,两颗躁动的心更加“肆无忌惮”起来。

有一天,招娣像往常一样去学校附近打水,骆长余远远看见了,忙挑上水桶,也要去井边。

招娣看到骆长余要过来,把装满桶的水,又倒回了井里。

两人悄悄地,为见上一面,创造机会。

没想到,有一位好心的村民,强行抢过了骆长余肩上的扁担。

也许,在村民的眼中,老师是教书育人的,这些脏活儿、累活儿,根本就不需要他做。

他哪知道,骆长余执意挑一次水的倔强里,藏着对招娣的温情。

骆长余来村里之后,一直是吃百家饭的。

每家一天轮着吃,很快就吃到了招娣家。

那一天,招娣比往常起床都要早。

为了招待好骆长余,她搬出了所有家当,为骆长余做了一顿最丰盛的早餐。

饭做好之后,她站在家门口儿,远远等着骆长余来吃饭。

清晨的阳光,在她的脸上铺洒开来,让那张羞涩的脸庞,又多了一份儿清纯。

据骆长余回忆,那天含笑扶着门框的招娣,像是从画里走出来的。

他一辈子都忘不了,她等他来的那个早晨。

那一天,也是骆长余进村儿一个月以来,两人第一次说上话。

话虽不多,却暗含着两个年轻人的脉脉情丝。

招娣眼瞅着骆长余,一口口吃下自己做的饭,一股前所未有的满足袭上心头,比自己吃了一顿美味佳肴,还要舒坦。

吃完饭之后,招娣举起了手里的粗瓷大碗,问骆长余有没有吃过她做的公饭。

也许,直到那一刻,骆长余才弄明白,眼前的这个漂亮姑娘,一早就在默默关注着自己。

吃过饭之后,骆长余准备离开。

招娣特意嘱咐,让他下午再来。

她要为他做最拿手的蘑菇蒸饺。

待骆长余走后,母亲却让招娣不要有多余的想法。

因为,他们根本就不是一路人。

招娣哪肯听母亲的话?

她要放手去爱,自由恋爱。

到了下午,骆长余姗姗而来。

他一并带来的,还有一个坏消息。

—04—

那一段灰暗的历史时期,骆长余未能幸免于难。

他告诉她,要回城里几天。

为免遭她担心,他故作轻松。

但女人的第六感,还是让她隐隐感到,事情没那么简单。

这也意味着,初恋的甜蜜刚刚开始,一对璧人便要面临着分离。

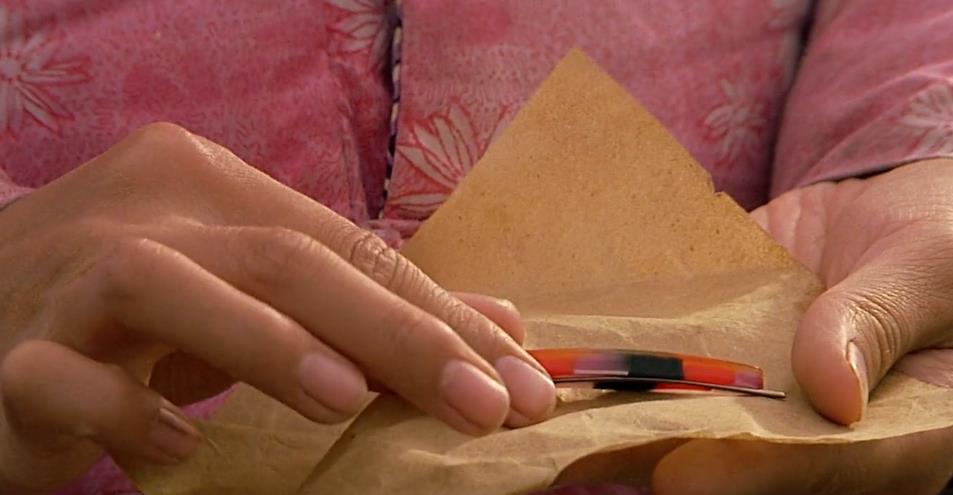

临走之前,骆长余送给招娣一只发卡。

老式的发卡,单调的颜色,却蕴藏着他满满的情思。

她接过发卡,脸上满是羞涩。

这简单的交接,看似平平无奇,实际上是他们对彼此的认定。

她提醒他,一定要吃了饺子再走。

他满口应着,但匆匆的眼神里,装满着遗憾。

那天下午,招娣戴上发卡,穿上了骆长余最爱的红袄。

她精心准备着一切,却没有等到骆长余。

那时的骆长余,已经坐上马车,在返城的路上了。

可是饺子正好出锅,她不想错过,于是端着饺子,匆匆追赶。

她试图追上马车,

也许只是想着,让他吃上一口饺子再走;

也许,她还有话,没跟他讲。

可任凭她跑得有多快,总是与马车保持着一段距离。

这段距离,就好像她与他之间,想跨越却一时难以跨越的距离。

她开始抄近路,在满山坡上甩开腿狂奔。

却一个不留神,摔得人仰马翻。

碗碎了,如同她碎了的心。

撒落的饺子,在枯草上显得那般无助。

看着骆长余渐渐远去的背影,招娣的泪水忍不住的奔流着。

等好不容易稳住了心神,收拾起了自己的伤心事儿,却发现头上的发卡不翼而飞了。

那是他送给她的第一件礼物,之于她而言有着非凡的意义。

她心急如焚,在跑过的地方,来回寻找。

那几天,她的专注力一直放在发卡上。

曾跑过的那条山路,被她来来回回找了无数遍,最终无功而返。

丢了发卡,就如同丢了魂魄一般。

她六神无主地回到家里,无意间发现,发卡正安静地躺在栅栏下面。

到了晚上,在昏黄的灯光下,她对着镜子,小心翼翼戴好发卡。

但简短的高兴过后,脸上又浮现一抹失落。

发卡找到了,可心上的人儿,何时回来?

—05—

按照骆长余走前与招娣的约定,他腊月初八一定会回来,因为腊月初七孩子放寒假。

他们的约定,成了招娣的守望。

她依然每天织布,像往常一样生活,只是心中多了一份儿期盼。

转眼秋去冬来,眼看着约定的日子越来越近。

但是骆长余并没有回来。

这天,村儿里来了一位钜盆碗的手艺人。

母亲趁着招娣不在家,叫来手艺人把碗给修补好了。

母亲知道,这只碗对女儿,有着特别的意义。

修好碗,就能给她留个好的念想。

等到招娣从外面回来,打开橱柜,看到摔成几半儿的碗,又恢复了原状。

她拿起碗,端详着愣神,像是想到了什么,眼睛不自觉地湿润起来。

时间像流沙一般,又过去了一段时间。

已是隆冬时节,距离腊月初八越来越近了。

招娣像往常一样织布,冥冥之中听到了学校里,传来了孩子们的读书声。

她倏地放下了手里的活儿,匆匆赶去学校。

可到学校以后,她才发现是自己产生了幻觉。

思念一个人到何种地步,才会有这种亦真亦幻的感觉?

到学校以后,打量着破败苍凉的教室,招娣触景生情。

她看着教室里的桌椅,抬头看着房梁上自己亲自织的那块儿红。

直到多年之后,骆长余曾说:

只要站在讲台上,一抬头准能看见那块儿红。

而看到那块红,他便不由的想起,穿着红棉袄的招娣。

后来村儿里提出过,要给学校里加顶棚,但都被他拒绝了。

以至于学校建校40多年来,一直都没有顶棚。

招娣看着冷清的教室,便买了窗纸,剪了好看的窗花儿。

整个教室,被她布置得漂漂亮亮的,就像村里的人迎接新年到来时,该准备的样子。

等她忙活完,坐在教室的板凳上,心里仍然是空落落的。

该做的她都做了,朝思暮想的人,能否如期而至?

那天,招娣一个人在教室里坐到很晚。

路过的村长,看到独自在教室里发呆的招娣,才明白她心里一直惦记着骆长余。

村长知道了,全村的人很快也都知道了。

然而,她最终还是失望了。

腊月初八那天,天降风雪。

招娣起了个大早,站在村口儿,马车必经的那条路上。

她翘首以盼,等待着骆长余出现。

从早到晚,她在漫天的风雪里,站了足足一天。

等她晚上回到家里,已经烧得不省人事。

她昏睡了一晚,第二天穿起厚实的衣服,打算跑一趟县城。

眼盲的母亲着急,却也没能拦下,决心追爱的女儿。

冬天的风,比往日刮得更猛了些。

风卷着雪花,在天空打漩。

到处是白茫茫的一片,连空间似乎也被风雪填充得满满的。

孤单的人呐,迎着风雪,迈着坚定的脚步。

由于风雪太大,又加上她发着高烧,人到半路就昏倒了。

附近的路人发现她以后,捎信儿给村长,所幸才捡回了一条性命。

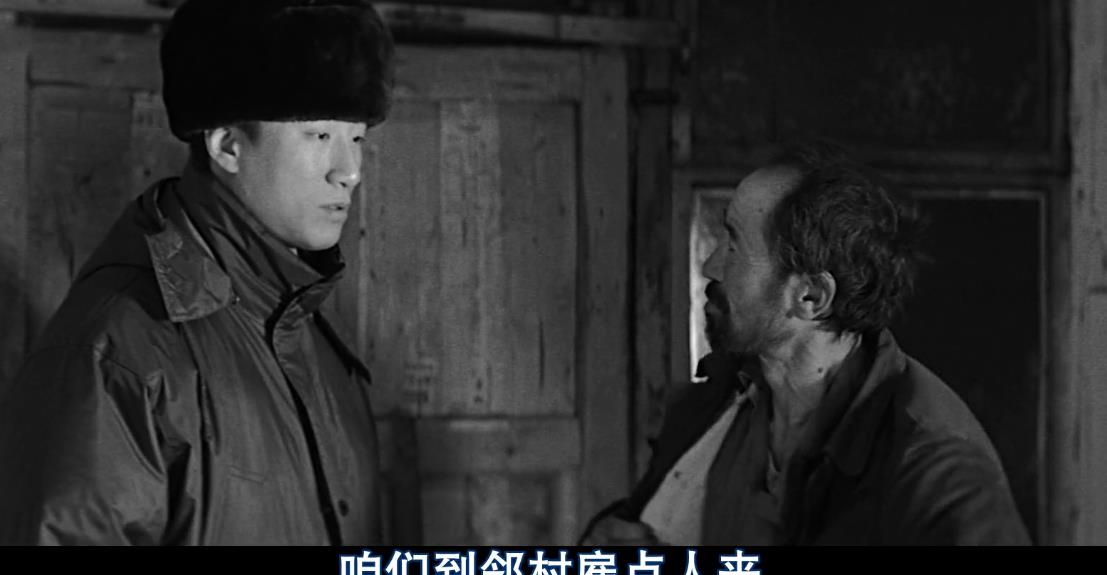

到了晚上,村长和几位村民,前来看望。

母亲对大伙儿说,希望有人捎话给骆长余,告诉他女儿的情况。

女儿为了爱情,如此玩儿命,她不能坐视不理。

后来,骆长余终于回来了。

等昏睡了两天的招娣醒过来,母亲告诉她:

“先生回来了,昨晚在这儿守了你半宿。他是专程为你回来的。”

招娣听后,憔悴的脸上,立马恢复了生气。

她朝着学校的方向跑去,脸上洋溢着难以言说的兴奋。

此时很多村民聚集在学校里。

招娣出现时,人们纷纷吆喝着:“先生,招娣来看你了。”

骆长余这次回来,只带了大半天。

在天黑之前,他便又被抓了回去。

由于不放心母亲,他是偷偷跑出来的。

因为这一次偷跑,他与招娣的相聚,又往后延了好几年。

多年之后,骆长余回到了山村,与招娣聚首,再也没有分开过一次。

在两人相聚的那一天,招娣又穿起了那件儿红棉袄。

这就是招娣与骆长余的故事。

他们经历过历史的碾压,经历过长久的分离。

但这些经历,最终都被矢志不渝的爱情,给打败了。

想到这里,骆玉生终于想通,母亲为何坚持把父亲抬回来。

—06—

骆玉生来到村长家,告诉村长他支持母亲,把父亲抬回来。

那是母亲唯一的心愿。

那条路,见证了他们40多年来的爱情。

母亲只是希望,父亲能沿着这条路,再走一次。

他们在这条路上相遇相识,到后来相爱。

这条路承载着他们太多太多的故事。

可是村长也提出了难处,

如果要抬回来,需要三十几个壮丁,而他们村儿根本就没有这么些人。

玉生提议可以去邻村儿雇人,说着还拿出5000块钱交给村长。

人手的事儿解决了,第二天母亲在玉生的陪伴下,去接父亲回家。

那一天风雪交加,原计划为父亲抬棺椁的,一共有两拨人,每一拨十六人。

但那天却来了一百多号人,他们都是骆长余的学生。

他们中有很多,是从外地特意赶来的。

最远的有从广州赶回来的,还有的人被风雪误在了路上。

村长把玉生给他的钱,又还给了玉生。

因为他们感念师恩,说什么都不收钱。

这笔钱,后来连同母亲攒下的积蓄,全部都捐给了学校。

村长说,一定会按照骆先生生前的心愿,建一所敞敞亮亮的学校。

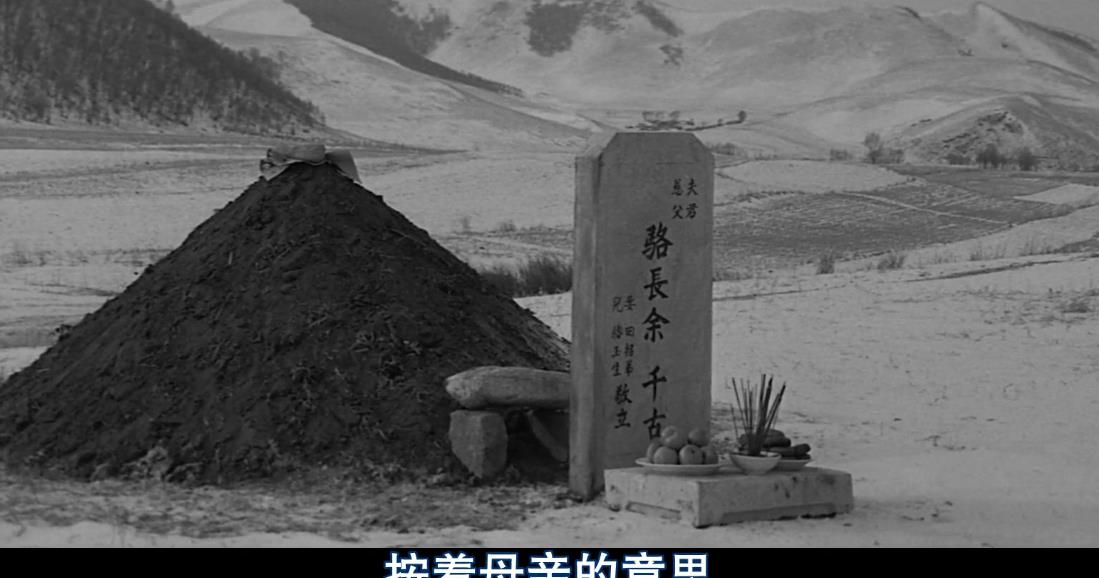

骆长余的坟墓,坐落在学校前的那口井旁。

因为在那里,他一眼就能看到学校。

安排完父亲的后事,骆玉生想带母亲回城里,跟自己一起住。

但却被母亲拒绝了。

母亲说:“你爸在这儿,我哪儿都不去。”

母亲的倔强又来了……

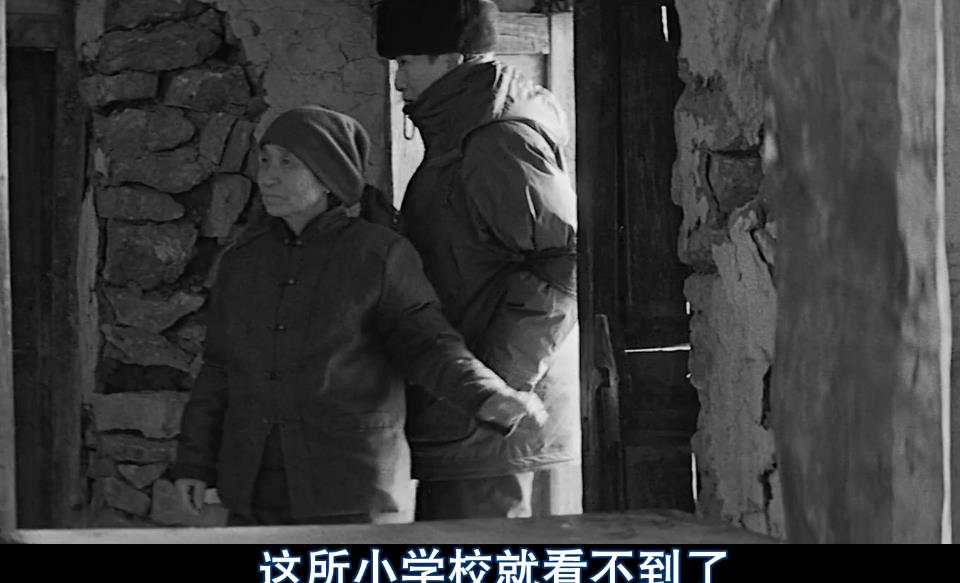

玉生回城前,陪母亲来到了破败不堪的学校。

他打量着教室里的一切,看着丈夫站过的40年的讲台,还有那块儿早已经泛白的红布。

母亲说,下一次再回来,这所学校可能就不在了。

而新的学校明年就要动工,她还要亲手织一块红,挂到房梁上。

母亲对玉生有些不满:“好不容易送你去师范读书,看毕业之后你一天书都没教过。哪怕是一天也好。”

第二天一早,母亲像往常一样在灶台前煮饭。

忽然间,学生们朗朗的读书声,又传进了她的耳朵里。

她霍地站起来,略有些蹒跚地,往学校的方向跑去。

像40年前一样,那条熟悉的路,孤零零的独木桥。

当她赶到学校,才发现给学生们上课的是儿子玉生。

为了完成父亲和母亲的心愿,一大早玉生就找到村长,集合了学生,为他们上一节课。

那节课上,玉生用的是父亲自己编写的课本。

母亲看着在教室里的儿子,不禁老泪纵横。

40多年了,母亲从18岁的小姑娘,一晃便到了花甲之年。

40年里,父母的容颜在变,村子也发生了翻天覆地的变化,但是存封在母亲脑海中的那段青春记忆,却永远不会变。

结语:

这是张艺谋诸多影片中,一部没有付出多少技巧的作品。

他用壮美的色调和画面,来呈现故事本身。

诠释了一个十八岁的姑娘,对一见钟情的恋人,有着如何的固执。

不能否认章子怡的演技。

她的表情和神色,完美地演绎了,少女逐爱的天性。

那种独有的美丽,是影片成功的主要因素之一。

第一次演戏,便是以“谋女郎”的身份,章子怡很幸运。

一角成名,又在来年,接到了《卧虎藏龙》。

几个起落间,直接飚进了国际影坛。

乃至在之后,“四旦双冰”时代,站稳了脚跟。

她饰演的招娣,用自己的方式,在落后的村子里,掀起了第一波自由恋爱。

为了见到心仪之人,每天穿着红棉袄去打水。

那一抹红,在骆长余的眼前跳跃着。

也在每一位观众的心里,跳跃着。

她刻意地摆弄着瓷碗,故意制造偶遇;

为了追爱,曾经放下羞涩,用上全力追逐马车;

为了爱情,独自在雪地里,一站就是一整天,连发烧了都毫不在意;

于爱情面前,生命都已变得不再重要。

这个单纯的,向着爱奔跑的姑娘,用最笨的方式,征服了无数观众。

爱情是什么?

在当下浮躁的社会里,还有没有如此淳朴和纯粹的感情?

四十多年,恍然如梦。

招娣听丈夫读书,四十多年都没听够。

容颜虽然老去,但爱情却永不过时。

不由得想到了《平凡的世界》里的一句话:

大多数人都以为农村人没见过世面,不懂爱情,实则相反。就因为他们思想单纯,没有其他复杂的心思,一旦拥有爱情更会投入所有,爱得更加深沉、热烈……

—本文完—

(图片来自网络侵删)