自约瑟夫·弗兰克在《现代小说中的空间形式》一文中称福楼拜处理场景的方式是“摄影机式的”,并由此提出小说创作的“空间化”问题。到当代的电影理论逐渐开始将电影的空间表现力、空间的叙事功能作为研究的对象。空间在很多艺术形式中越来越得到重视,尤其是在电影中。

甚至有研究者提出电影是空间的艺术。这个空间可能是对于真实的空间的记录,也可能是人造空间。电影空间既是物理性与地理性的所在,也可能是艺术家的创造。空间在电影中承担着极大的表意功能。由此,本文打算以贾樟柯的电影《三峡好人》为例,参照理论家对于电影空间的理解与划分,看“空间”这一要素在影片中承担的功能。

从文化属性上看,电影空间可划分为地理空间、历史空间、社会空间、精神空间等不同形式。

从运动特征来看,电影空间可以分为内部运动空间、外部运动空间、综合运动空间。

从叙事功能上看,电影空间可以分为环境性空间、情节性空间、展示性空间、过渡性空间等。

从作品的基本构成来看,电影空间可以分为文本空间和形式空间。

所以电影是空间的艺术,这个空间可能是对于真实的空间的记录,也可能是人造空间。在艺术电影中空间的地位尤其重要。电影空间既是物理性与地理性的所在,也可能是艺术家的创造。空间在电影中承担着极大的表意功能。

影片开头,主人公在船山

00

《三峡好人》的“空间层次”

《三峡好人》是第六代导演贾樟柯的代表作,这部电影拍摄完成只用了短短15天的时间。整部影片来自于非常偶然的插曲:画家刘小东在三峡写生的过程中,贾樟柯去拍摄。恰逢在那个时候,他们面对了人类有史以来可以说是最大的移民工程,于是贾樟柯决定把这拍成电影。

这部电影保持了贾樟柯的记录风格,散漫的记录方式。唯一的改变是贾樟柯给电影设置了章节,赋予了电影小说讲述式的形态。影片以两条平行线索讲述了剧中人物韩三明 寻找自己的妻子儿女,沈红寻找自己丈夫的故事。用他们两人的“眼睛”,带领我们穿越移民中的三峡库区。

根据整部影片的“讲述”,我将其分为几个空间层次:

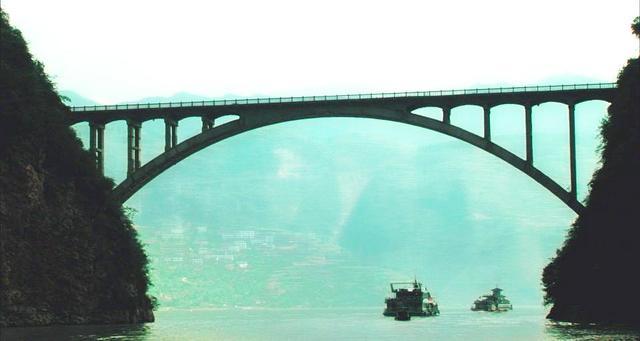

第一层空间是最自然的三峡库区的风景空间。这一空间在影片中成为影片始终的背景色。

第二层空间是电影中所呈现的三峡原住民地区的废墟空间。

第三层是三峡人民的新的生活空间,很多小人物挤在一个非常拥挤的写着“拆”字的空间中,逼仄的空间也在不断挤压着人与人的交往空间。

第四层是人与人交往的人际关系空间。这一层面其实在发生着微妙的变化,中国传统社会是由“烟酒茶糖”所组成的社会空间正面临慢慢的变革。

第五层是超现实的空间,由一些不可思议的场景构成,既构成了电影的隐喻的象征,也是一种指向现实的更深层的讽刺。

主人公韩三明

在此,我主要从镜头空间和形象空间的考虑,将《三峡好人》这部影片进行了大致的切分,与此同时,空间与空间之间并不是隔开的,而是有流动有对话的,空间层次之间的这种互动完成了对于影片的书写,甚至可以说,空间完成了揭示主题,推进叙述进程,暗示人物关系与人物命运的作用。

总之,空间在这部影片中,有着非常立体的层次。在下面的分析中,我尽量在对影片进行空间分层的基础上,兼顾画面的构图,色彩以及声音的配合,以期显示出电影艺术独特的富有立体感的空间层次。

美丽的三峡

01

在主人公视野之外的风景空间

影片开头,首先表达的是一个“寻找”的故事,主人公韩三明来三峡寻找自己很久不联系的妻子与女儿。从去四川奉节县的的船上,韩三明一直处于一种静默的状态。

影片开头的那三分钟长镜头,船上冗杂着各种方言,音量很大,还有船的汽笛声,画面异常地淳朴、原生态。船的后面是非常美丽的三峡风景区,但是,当摄影机快要结束三分钟的长镜头时,摄影机移到了主人公韩三明的身上,镜头空间呈现的是韩三明的特写,他很平静,这背后的风景对于韩三明来说似乎不构成影响,或者说没有任何互动。

三分钟的长镜头,慢慢拉近了观众与主人公的距离。同时,这种长镜头式的拍摄又慢慢“引导”着观众去想象主人公与背后的风景之间的联系。很显然,背后这么美丽的三峡风景,与主人公韩三明几乎没有发生什么交集。

影片中有一个非常细小的细节,是工地区的一个外来人问韩三明是否知道夔门?韩三明摇了摇头说不知道,于是外来人拿出一张10元纸币,告诉他人民币背后的那片风景区就是夔门。于是,有了影片中后来的镜头,即韩三明来到夔门,拿着人民币在夔门前比照着看。

三峡是自然地理的奇迹。随着三峡大坝蓄水量的增加,很多的风景将要在水库之下了。这个如画一样的三峡,并不在主人公的视野范围之内。大量的空境呈现了美丽的自然奇迹,但是却与主人公,与很多生活在这片热土中的小人物并不构成审美的关系。

在此,这一风景空间更凸显了主人公的生存境遇,劳动人民并不是带着旅游的心情来欣赏的,他是出来寻找自己的爱人的,同时,这也使得主人公静默的形象更加突出,同时也推动了电影情节的发展。

主人公的生存空间

02

废墟空间的双重意涵

在整场电影中,我们经常可以看到镜头在三峡的废墟空间中来回移动。不断在记录这个已经被拆得差不多的空间。有趣的是,镜头几乎都是以一种平行移动的,以大全景或者是全景来呈现的。大部分是通过剧中人物韩三明和沈红的眼睛来带领观众观看。

如影片开头,主人公韩三明穿过重重废墟,去寻找妻子的家:四川省奉节县青石街5号。当他穿过废墟的时候,一堵墙瞬间坍塌下来。荒凉、破败、到处都是瓦砾。同主人公韩三明一样,我们也是这片土地的“外来人员”。我们同韩三明一样,看到了毁灭与坍塌。

但是这样一个废墟空间既意味着破败与毁灭,也意味着新生与中国的现代化。这是一片充满矛盾的废墟,在这片废墟的背后隐约可以看到在雾气笼罩之下的朦胧的三峡景色,这与第一层空间构成了强烈的对照。

与此同时,这个巨大的废墟工地,在影片展现的过程中多次出现了劳动者的身体及其美。在裸露的自然空间下(没有树木,也没有房子),劳动者在敲打破碎的墙壁,他们拿着工具一锤一锤地敲打着,这一片废墟对这群劳动者来说,是生活的可靠来源。

这是巨大的三峡工程的背后的建设,是巨大的历史书写的过程,也是历史的掩埋与抹除的过程。这一空间在整部影片中既是实实在在的地理和物理空间,也是社会空间的掩埋与重构过程。

主人公与爱人分享一颗大白兔奶糖

03和04

新的生活空间与人际关系空间

当我们讨论空间的时候,不单纯仅仅是空间,而带有与人的关系和联结。这部影片的第三和第四层空间其实是紧密联系在一起的。

贾樟柯给这部电影设置了章节,赋予了电影小说讲述式的形态。影片中以字幕的形式分别出现了烟酒茶糖这四样物品,把整部影片分成了四个章节。这四种物品代表的是传统中国的交往和交流模式。传统中国中的礼仪:礼物的交换。

我们发现,在面临重建的奉节县这个地方,以“烟酒茶糖”为代表的传统的“礼物型”关系也面临着重建。在影片中的很多关节点上,这些“礼物”慢慢变得不那么有作用。

比如,影片开头,韩三明几乎是被拽去看一场带有勒索性质的魔术表演。在表演的过程中,表演魔术的人说了一句话:“要想水上漂,就要靠美钞。

还有一个细节是:韩三明和小马哥面对面吃饭,中景镜头中,韩三明对着观众,在较远的距离,小马哥背对观众,观众可以近距离看到他的背。当韩三明的手机音乐响起,是《好人一生平安》。

小马哥用颇具讽刺意味的话语说:“现在奉节县哪还有什么好人啊!”

最后话题终结是韩三明让小马哥带带他,画面空间的设置让观众感觉以韩三明那一批淳朴的人的价值体系正在慢慢发生变化。

当烟酒逐渐不起作用的时候,人际关系、社会空间面临着赤裸与重建。更具讽刺意味的是:只有一种东西成为联结人与人之间的润滑剂,那就是人民币。

而当我们看到当烟和酒把主人公与小马哥联结在一起,一块大白兔奶糖联结了贫困的主人公和他的妻子时。似乎又暂时回到了那个“烟酒茶糖”可以联结着人与人的那个时代。

但是,影片中的小马哥有一段非常悲凉的话,与韩三明吃饭的时候,小马哥以一种抒情的语调说:现在的社会不适合我们了,因为我们太怀旧了。

很多三峡移民住在新的棚户房中,他们面对着新的压力与新的对于人生的迷惘感。而金钱成为不确定人生的确定依赖。

主人公和小马哥

在此,第三层和第四层空间的紧密互动既是推动故事发展的推手,也不断在揭示社会中的个人在面对新的转型时候的选择与无奈。

05

超现实空间

更有意味的是,影片出现了超现实的空间,这给整部影片笼罩了一层后现代意味。最经典的那个镜头是忽然有飞碟飞过。很多评论家在揣测这个飞碟到底到底是什么意思。贾樟柯在接受采访的时候略带玩笑地说:我们现在发展得这样好,说不定外星人也想来看看呢?玩笑之语,带出了影片的超现实空间。这个空间在镜头语言中呈现,却给观者留下了一段空白以及无尽的想象空间。

走钢丝者

还有一个经典的荒诞性场景是结尾当韩三明收拾行李带领一批人回山西的时候,在远处有一个人物在走钢丝,远景是三峡的景色,中景是对称的三峡的两栋普通建筑,就在这两栋建筑之间,一个人在走钢丝,而近景是主人公韩三明停下脚步,远远地盯着走钢丝的人。

此时,我们无法看到主人公的表情,但是,这样的空间设置,给了我们无限的遐想。像主人公这样一个活得如“静物”般的生命,面对这样危险的场面,想来也是极为震动。远处的人物在生活中命悬一线,这是不是残酷现实的标记?面对这座即将消逝的城市,面对无尽的坍塌和飞扬的尘土,面对无数的拆毁和无尽的问题(两千年的城市在两年就拆除了)。在几乎是充满绝望的土地上,依旧有生命在挣扎,在绽放,像那位命悬一线的走钢丝者。

06

结语

《三峡好人》的英文名为“still life”,翻译过来是“静物”。张旭东曾经在《消逝的诗学:贾樟柯的电影》中说:在这个特定意义上,对静物的特别迷恋也与贾樟柯的纪实冲动有关,用他自己的话说:“镜头前一批又一批劳动者来来去去。”他对那些其生存如静物一样寂静的人肃然起敬。

《三峡好人》里被迫迁徙的劳动者,以及电影《世界》主人公们躁动不安的移动性——其中每个人都在空间中流动,从小镇跑到城市,从乌克兰到北京或从北京到乌兰巴托——遥遥指向贾樟柯早年对不可移动性的关注,即关注那些被固定在狭隘城市和小镇里的人们,这种关注曾界定了贾樟柯电影形成时期的性质。这可以与贾樟柯对于本部电影的文学性阐释对应起来。

[我]有一天闯入一间无人的房间,看到主人桌子上布满尘土的物品,似乎突然发现了静物的秘密,那些长年不变的摆设,桌子上布满灰尘的器物,窗台上的酒瓶,墙上的饰物都突然具有了一种忧伤的诗意。静物代表着一种被我们忽略的现实,虽然它深深地留有时间的痕迹,但它依旧沉默,保守着生活的秘密。

也正因为贾樟柯对“小人物”的关注,所以“电影空间”在他的电影中显得如此重要。在流动的空间中,其实蕴含的是小人物的命运。他们表面上那样静默,那样沉默,在整个时代中,显得那样被动。但是,他们不会也永远不可能处于“静止”状态。